Baustelle Eurozone

Ich bin sehr optimistisch, was die Zukunft Europas angeht – Gespräch mit Lara Sosa Popovic

Juli 6, 2017

Nach dem Brexit ist vor dem Polexit?

Juli 14, 2017Die Debatte über die Zukunft der EU ist seit einigen Wochen im vollen Gange. Mittendrin: die Eurozone. Mit einem Reflexionspapier versucht die EU-Kommission nun die Reformdebatte zu bestimmen. Doch worum geht es konkret? Geht es nach der Kommission, soll die tiefgreifende Reform der Eurozone in drei grundlegenden Bereichen gleichzeitig stattfinden.

Gib mir die Hand, ich bau‘ Dir ein Euroland

Seit der Wahl Emmanuel Macrons zum neuen französischen Präsidenten ist ein kollektives Aufatmen in den europäischen Hauptstädten, auch in der (inoffiziellen) EU-Hauptstadt Brüssel zu vernehmen. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen konnte verhindert werden, stattdessen steht nun mit dem jungen Macron ein verbriefter Proeuropäer an der Spitze des Landes. Weit verbreitet ist neben der allgemeinen Erleichterung aber auch die Einsicht, dass man Macron bei seinen innen- wie europapolitischen Reformvorhaben helfen müsse. Nur, wenn der ehemalige Wirtschaftsminister mit seiner neuen Partei „La Republique En Marche“ (REM) Erfolg habe, könne ein Wahlsieg des rechtspopulistischen Front National bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in fünf Jahren verhindert werden, so die allgemeine Ansicht.

Man ist also in Berlin, Brüssel, Madrid und vielen anderen Hauptstädten zu Zugeständnissen und Kompromissen bereit, die man noch vor wenigen Monaten als völlig undenkbar abgetan hatte. So sprach Bundeskanzlerin Merkel bei ihrer schon jetzt legendären „Bierzeltrede“ von einer neuen deutsch-französischen Dynamik und gab bei Macrons Antrittsbesuch in Berlin zu verstehen, dass zuvor ausgeschlossene Vertragsänderungen „möglich“ seien. Auch der spanische sowie portugiesische Regierungschef stellten sich ganz offen hinter Macrons Pläne zum Umbau der Eurozone. Der Wind hat sich gedreht in Europa. Zwar ist die Populismusgefahr noch lange nicht gebannt, doch das Superwahljahr 2017 hat den Proeuropäern bis jetzt ein neues Momentum verschafft, um lange verstaubte Reformideen wieder hervorzukramen. Im Mittelpunkt der Reformideen steht dabei neben der geplanten Verteidigungsunion die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), auch Eurozone genannt, also die Gruppe der 19 EU-Staaten, die den Euro als gemeinsames Zahlungsmittel eingeführt haben.

Die Eurozone – Ein Haus ohne Dach, Fenster und Türen

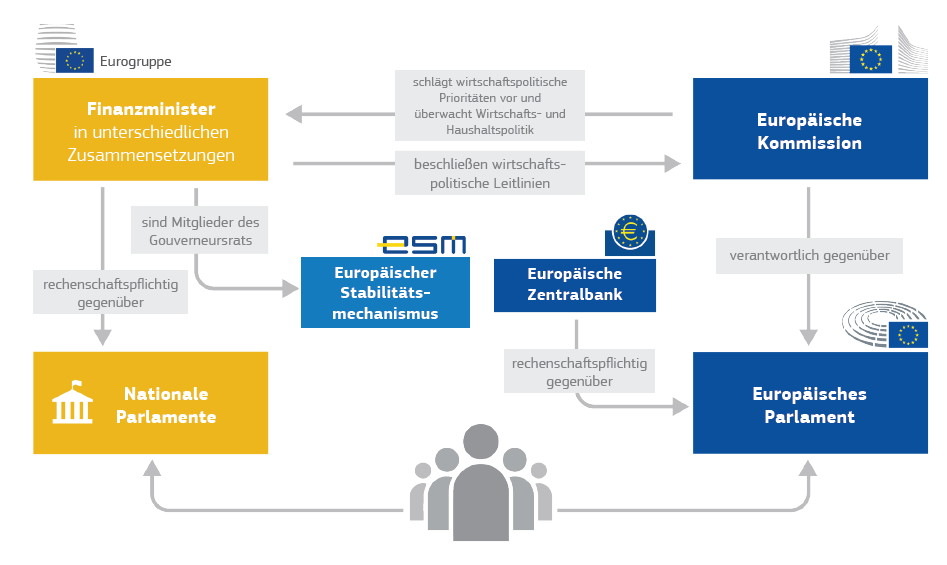

19 Länder, 340 Mio. Bürger und nach dem Brexit gut 85% der Wirtschaftsleistung der gesamten EU: das ist die Eurozone. Sie ist so etwas wie der innere Zirkel der EU. In ihr versammeln sich die integrationsfreudigsten und ältesten EU-Mitglieder. Das wichtigste Entscheidungsorgan der Eurozone ist die Eurogruppe, bestehend aus den 19 Finanzministern der Euroländer. Bei der Eurogruppe handelt es sich um ein halb-offizielles Gremium außerhalb der offiziellen EU-Institutionen, das erst im Zuge der Euro- und Schuldenkrise echte Bedeutung erlangte, als in kürzester Zeit immense Summen zur Rettung von Banken und Staaten beschafft werden mussten. Die Eurogruppe entzieht sich durch ihre Informalität der demokratischen Kontrolle durch das Europäische Parlament ebenso wie der öffentlichen Kontrolle durch die Medien und zivilgesellschaftliche Akteure. Und das, obwohl ihre Entscheidungen maßgeblichen Einfluss auf das Leben aller EU-Bürgerinnen und -Bürger haben.

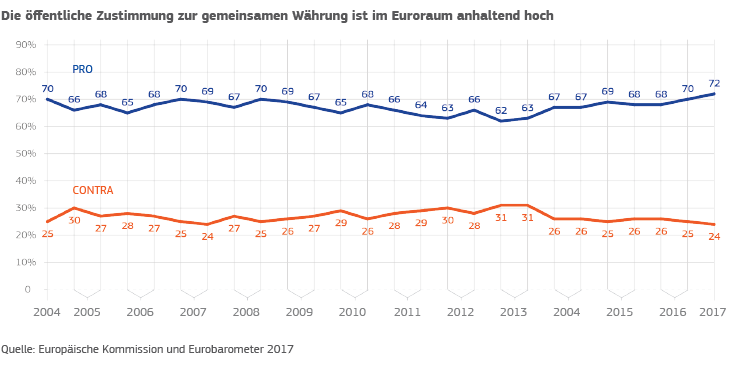

Beliebt wie nie: der Euro

Der erste Bereich der meisten Reformideen betrifft dementsprechend die Institutionalisierung und Demokratisierung der Eurozone und speziell der Eurogruppe. Verbunden wird dies häufig mit einem Bekenntnis zur Erweiterung der Eurozone auf alle EU-Mitgliedstaaten, die dieses Vorhaben wesentlich einfacher machen würde, doch dazu später mehr.

Innerhalb der Eurozone gibt es zudem eine starke Asymmetrie der Kompetenzen: Während die Währungspolitik komplett vergemeinschaftet ist und von der Europäischen Zentralbank (EZB) für den gesamten Euroraum einheitlich gestaltet wird, hat die Eurogruppe in der Wirtschafts-, Sozial- und Fiskalpolitik lediglich die Möglichkeit zur Koordination mitgliedstaatlicher Politik. Das Fundament und die Grundmauern der Wirtschafts- und Währungsunion sind also mit einer gemeinsamen Währung und einer gemeinschaftlichen Geldpolitik durchaus vorhanden. Es fehlen aber noch das gemeinsame Dach, die Fenster und Türen, bestehend aus einer gemeinsamen oder stark koordinierten Wirtschafts-, Fiskal- und Sozailpolitik. Kurz, das Eurozonenhaus ist einfach noch nicht fertig.

Die Steuerung der Eurozone – eigentlich ganz einfach, oder?

Dementsprechend besteht unter Ökonomen wie Politikern weitreichende Einigkeit darüber, dass eine gemeinsame Währung mit gemeinsamer Währungspolitik nur dann funktionieren kann, wenn sie von einer ebenfalls gemeinschaftlichen Wirtschafts-, Sozial- und Fiskalpolitik flankiert wird. Die Wirtschafts- und Währungsunion befindet sich also in einer gefährlichen Schieflage, die es unbedingt zu entschärfen und bestenfalls gar zu beseitigen gilt.

Insgesamt betreffen die meisten Reformüberlegungen, insbesondere die im kürzlich erschienenen Reflexionspapier der Kommission aufgeführten Ideen, drei Bereiche: die Erweiterung der Eurozone auf die übrigen EU-Mitgliedstaaten, die Institutionalisierung und Demokratisierung von Eurozone und Eurogruppe sowie eine Vertiefung in den Bereichen Wirtschafts-, Sozial- und Fiskalpolitik.

Bald 26 Euroländer?

Viel war in den letzten Monaten die Rede von einem Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, auch flexible Integration genannt, als dem zentralen Instrument, um die momentane Reformblockade zu überwinden. Häufig vergessen oder verschwiegen wurde in diesem Zusammenhang, dass es diese als Zukunftsidee propagierten verschiedenen Geschwindigkeiten innerhalb der Union schon lange gibt. Die Eurozone ist das beste Beispiel: Mithilfe der Konvergenzkriterien genannten Bedingungen für einen Beitritt zur Eurozone und dem freiwilligen Verzicht (opt-out) von Dänemark und dem Vereinigten Königreich, wurde die aus 28 Mitgliedstaaten bestehende EU in inzwischen 19 Euroländer und neun Nicht-Euroländer geteilt.

Die Nicht-Euroländer, mit Ausnahme der beiden opt-outs, haben jedoch noch das erklärte Ziel zum späteren Beitritt zur Eurozone, sobald sie die Maastrichter Konvergenzkriterien erfüllen. Dieses Bekenntnis zur Erweiterung der Eurozone wurde im Reflexionspapier der Kommission noch einmal bekräftigt und bleibt damit auch in Zukunft das erklärte Ziel. Mit der Erweiterung der Eurozone auf (fast) alle EU-Staaten würde nicht nur der Euro an sich gestärkt, sondern es würden sich auch zahlreiche institutionelle Probleme auflösen. So wäre eine parlamentarische Kontrolle der Eurogruppe durch das Europäische Parlament wesentlich einfacher, wenn alle Mitgliedstaaten zur Eurozone gehören und dementsprechend auch alle Abgeordneten zuständig wären. Die zuletzt häufig diskutierte Idee eines Eurozonenparlaments, entweder gebildet durch die EU-Abgeordneten der Euroländer oder durch nationale Parlamentarier, würde damit obsolet. Auch könnte die Eurogruppe als eine normale Formation des Rats der EU in das normale Institutionengefüge der EU überführt werden. Die Erweiterung der Eurozone ist also kein Selbstzweck, sondern hätte einen realen Nutzen für die europäische Demokratie und die Transparenz von Entscheidungen der Eurogruppe.

Mehr Euro-Demokratie wagen

Neben einer Erweiterung der Eurozone auf neue EU-Staaten spielt die Institutionalisierung der vorhandenen Gremien, vor allem der Eurogruppe, eine ganz wesentliche Rolle bei der Reform der Wirtschafts- und Währungsunion. Wie bereits zuvor erwähnt, würde eine Ausdehnung der Eurozone auf (beinahe) die gesamte EU diese Institutionalisierung und Demokratisierung deutlich vereinfachen. Doch man muss nicht auf die momentan unrealistische Vollendung der Erweiterung warten, da es noch weitere Ideen zur Institutionalisierung gibt.

Zunächst wäre da die sehr vernünftige Idee, die in der Krisenzeit erst wirklich zum Leben erwachte Eurogruppe in eine Formation des Rates der EU (Ministerrat) umzuwandeln. Dies würde die Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken in den normalen EU-Rahmen überführen, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen deutlich erhöhen und so auch einen Zugewinn an Demokratie bedeuten. Gestärkt werden könnte diese Institutionalisierung der Eurogruppe unter dem Dach des Rates der EU durch eine Aufwertung des Eurogruppenchefs. Der Eurogruppenchef, momentan der niederländische Sozialdemokrat und Finanzminister Jeroen Dijsselbloem, führt dieses Amt momentan nämlich praktisch in seiner Freizeit, als Nebenjob zu seiner Haupttätigkeit als Finanzminister seines Landes, aus. Der Posten des Eurogruppenchefs ist nicht vergütet, es gibt keinen festen Mitarbeiterstab und folglich auch nur wenige finanzielle wie zeitliche Ressourcen zur professionellen Vorbereitung der Sitzungen.

Jeroen Dijsselbloem, niederländischer Finanzminister und Eurogruppenchef

Die Idee ist nun, einen hauptamtlichen Eurogruppenchef zu ernennen, der die Sitzungen der Finanzminister der Euroländer vorbereiten und leiten würde. Manche Reformer sprechen in diesem Zusammenhang gar von einem Euro-Finanzminister, wobei verschiedene Akteure unter dieser Bezeichnung gänzlich verschiedene Dinge verstehen. Weiterreichende Ideen schlagen gar eine Verschmelzung des Postens mit dem des Währungskommissars vor, sodass der Eurogruppenchef das beste aus zwei Welten, Rat und Kommission, auf sich vereinen und ein wertvolles Verbindungsstück zwischen den Mitgliedstaaten und der EU sein könnte. Vorbild für dieses Konstrukt ist die Europäische Außenpolitik und die EU-Außenbeauftragte, momentan Federica Mogherini, die ebenfalls zugleich Kommissarin und Vorsitzende des Rates für Auswärtige Angelegenheiten ist. Auch die Außenpolitik ist von mitgliedstaatlicher Kooperation geprägt und weniger von einer einheitlichen EU-Politik. Ein EU-Währungsbeauftragter, der zugleich Vize-Kommissionspräsident und Vorsitzender des Rates für Euroangelegenheiten, wäre, das ist eine sehr verlockende Vorstellung. Zuletzt könnte in diesem Zuge der Eurogruppenchef noch zu Anhörungen im Europäischen Parlament verpflichtet werden, wodurch die parlamentarische Kontrolle und die Rolle des Parlaments in Euroangelegenheiten gestärkt werden könnten.

Im Wahlprogramm Macrons tauchte über diese Ideen hinaus noch der Vorschlag eines Eurozonenparlaments zur parlamentarischen Kontrolle der Europolitik auf. Dieses neu zu schaffende Gremium könnte entweder aus nationalen Parlamentariern der Euroländer oder als eine Teilkammer des Europäischen Parlaments fungieren, in der nur die Abgeordneten aus den Euroländern vertreten wären. Die Funktion eines Eurozonenparlaments bestünde entweder in einer parlamentarischen Kontrolle der Entscheidungen der Eurogruppe oder sogar in einer kompletten Parlamentarisierung der Entscheidungen, indem diese direkt im Parlament bzw. im Zusammenspiel zwischen Eurogruppe und Eurozonenparlament getroffen würden. Generell erscheint eine Doppelstruktur mit einem komplett neuen Eurozonenparlament nur wenig reizvoll, eine Eurokammer des Europäischen Parlaments wäre als Übergangslösung bis zur Ausdehnung der Eurozone auf alle Mitgliedstaaten schon deutlich attraktiver.

Vertiefung: Kapitalunion, Fiskalunion, Wirtschaftsunion

Geht es nach der Kommission, soll die Wirtschafts- und Währungsunion bis 2025 vollendet sein. Das betrifft die Erweiterung ebenso wie die Institutionalisierung und Demokratisierung. Vor allem aber geht es um die Vertiefung der Integration in verschiedenen Politikbereichen, die im folgenden kurz dargestellt werden sollen.

Zur Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion sieht die Kommission, ebenso wie die meisten Beobachter und Experten, die Notwendigkeit zur Vollendung verschiedener Integrationsschritte, die für das Gelingen einer Währungsgemeinschaft unabdingbar sind. Zunächst ist da die Finanzunion zu nennen, bestehend aus der Bankenunion und der Kapitalmarktunion. Beide Unionen sind bereits zu einem Großteil Realität, es braucht jeweils nur den letzten Schritt, gegen den sich häufig nationalstaatliche Bedenkenträger sträuben. Die Einzelheiten der noch ausstehenden Integrationsschritte spielen an dieser Stelle keine Rolle, wichtig ist nur, dass es vor allem um die Umsetzung bereits beschlossener Schritte geht, die Vollendung der Unionen also bei genügend politischem Willen relativ zeitnah erfolgen könnte.

Neben der Finanzunion spielt die Wirtschaftsunion, oder besser die wirtschaftspolitische Koordinierung auf europäischer Ebene, eine wichtige Rolle. Es besteht Einigkeit darüber, dass eine komplette Übertragung der wirtschaftspolitischen Kompetenzen auf die EU-Ebene weder politisch durchsetzbar noch wünschenswert wäre. Stattdessen geht es darum, eine gewisse Angleichung der nationalen Wirtschaftspolitiken und Konjunkturzylen zu erreichen, sodass mitgliedstaatliche wie eurpäische Maßnahmen auf dem Feld der Wirtschaftspolitik ineinander greifen können und sich so im Optimalfall gegenseitig verstärken. Dies würde auch die Krisenfestigkeit der gesamten Eurozone sowie der einzelnen Euroländer nachhaltig stärken.

In diesem Zusammenhang spielt insbesondere das zuletzt häufig diskutierte Eurozonenbudget eine Rolle. Geht es nach der Kommission, würde mit diesem Budget Krisenstaaten unter die Arme gegriffen, gefährdete Investitionen und Ausgaben würden gesichert und die nationale Wirtschaftskrise würde so abgemildert. Auch ist eine Arbeitslosenrückversicherung im Gespräch, bei der die europäische Ebene die Auszahlung der nationalen Arbeitslosengelder in Krisenzeiten finanziell absichern würde. Das Ziel ist auch hier keine Angleichung nationaler Standards, sondern eher die Erhöhung der nationalen Krisenfestigkeit. Die Geldmittel müssten entweder in Form eines EU-Anteils an einzelnen mitgliedstaatlich erhobenen Steuern oder als Fähigkeit zur gemeinsamen Schuldenaufnahme aufgetrieben werden. Eine weitere Überlegung besteht darin, den in der Euro- und Schuldenkrise geschaffenenen Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zu einer Art Europäischem Währungsfonds umzubauen und mit dessen Hilfe die wirtschaftspolitische Koordinierung und Krisenstabilität zu erhöhen. Diese Idee hat mit dem deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble zumindest einen prominenten Fürsprecher, und sie taucht auch in dem jüngsten Kommissionspapier wieder auf. Grundlage hierfür wäre allerdings eine Überführung des momentan auf zwischenstaatlichen Verträgen basierenden ESM in den Rechtsrahmen der EU.

Zuletzt soll die schon begonnene Fiskalunion weiter vorangetrieben werden. Auch hier geht es wieder um die engere Verzahnung der nationalen Fiskalpolitiken mithilfe verschiedener Instrumente, die gestärkt werden sollen. Aufbauend auf den Konvergenzkriterien von Maastricht wurden insbesondere in Zeiten der Euro- und Schuldenkrise weitere Instrumente zur stärkeren Verankerung der Austeritätspolitik und zur besseren Kontrolle von Staaten eingeführt, die europäische Rettungsschirme oder Kredite für die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch nehmen. Die Reformideen der Kommission sehen nun eine Vereinfachung dieser verschiedenen Notinstrumente vor, ohne jedoch den grundlegenden Charakter ändern zu wollen.

Fazit: Wie realistisch sind diese ganzen Ideen? Und wie wünschenswert?

Für eine umfassende Reformierung der Eurozone spricht momentan vor allem zweierlei: Erstens der weitreichende Konsens über die Notwendigkeit von Reformen und weiterer Integrationsschritte, und zweitens das neue Integrationsmomentum durch die Wahl Emmanuel Macrons in Frankreich und den neuen Reformwillen Deutschlands sowie vieler weiterer Euroländer. Der Artikel zeigt die große Komplexität, die eine dringend gebotene Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion bedeuten würde. Die Reformen müssten sich parallel auf die drei Bereiche Erweiterung, Institutionalisierung/Demokratisierung und Vertiefung erstrecken, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Das Ziel aller Refombemühungen muss die Verbesserung der Krisenstabilität der Eurozone sowie die Ankurbelung der europäischen Wirtschaft sein. Auch die Reduktion der zum Teil erschreckend hohen (Jugend-)Arbeitslosigkeit ist ein weiterer wichtiger Grund für schnelles und konsequentes Handeln. Einzelne Reformschritte sind wenig zielführend, es braucht einen umfassenden Reformkatalog, ganz so, wie ihn die Kommission in ihrem noch immer eher vorsichtigen Reflexionspapier vorschlägt.

Man muss sich aber nichts vormachen: Trotz der allgemeinen Zustimmung zur Notwendigkeit von sowie der neuen Gelegenheit für Reformen bleiben große Sprünge eher unwahrscheinlich, auch weil dafür die EU-Verträge geändert werden müssten, was eine Einstimmigkeit unter allen EU-Ländern voraussetzen würde. Nichtsdestotrotz wäre jeder Schritt in die richtige Richtung ein ermutigendes Zeichen für die Handlungsfähigkeit der EU und die Zukunft des Euro. Die Eurozone muss ihre Krisenfestigkeit erhöhen und die Asymmetrie zwischen voll integrierter Währungspolitik und kaum integrierter Wirtschafts- und Fiskalpolitik deutlich verringern. Zugleich muss sie aber auch transparenter und demokratischer werden. Die ersten Vorschläge liegen auf dem Tisch, weitere werden folgen. Die Diskussion über die Zukunft des Euro und der EU hat endlich begonnen. Hoffen wir, dass bald die ersten konkreten Reformschritte folgen werden und die EU endlich aus ihrer Lethargie erwacht. Oder, wie es der britische (!) Economist vor kurzem treffend formulierte: „It is time to move on.“